Ai nostri tempi, parte III

Pietro Ralli *

Ai nostri tempi

3ᵃ parte

La famiglia contadina ed il lavoro della terra

Le stagioni segnavano il tempo opportuno ed adatto per il susseguirsi delle attività necessarie per le colture agrarie del podere.

Attrezzi del contadino

Da sinistra: 1. Granata 2. Frusto 3.Pala 4. Zappa 5. Forcone 6. Badile 7. Vanga 8. Rastrelli

9. Tagliafieno per pagliaio 10. Sgranatore per pannocchie 11. Falce 12. Falce fienaia

13. Roncola a manico corto 14. Forca 15. Roncola a manico lungo

La famiglia trovava nelle più svariate colture quanto necessario ed indispensabile per il vivere quotidiano. La coltura del grano per il pane; del granturco per la polenta e per gli animali; erba medica, trifoglio, avena e segale per il fieno, alimento dei bovini; la vite per il vino; gli alberi da frutto: ciliegi, meli, peri, ficaie; ceci e patate, per il consumo; tabacco, coltura redditizia da destinare al mercato.

Insieme a queste colture non mancava la cura di un orto vicino a casa per verdure di ogni tipo necessarie per il mangiare quotidiano. C’era inoltre l’orto dei cocomeri e dei “poponi” sorvegliato a vista al momento della maturazione per evitare furti.

L’esperienza, l’osservare ogni giorno l’andamento del tempo, l’influenza delle fasi lunari e quanto prevedibile dai segni del tramonto del sole, le giornate con il sereno, il vento prevalente, le piogge, facevano del capoccia un abile meteorologo per decidere il momento giusto per i lavori della terra.

“La terra è all’ordene” (in ordine) diceva il capoccia, cioè al punto giusto per assicurare la nascita delle sementi o la crescita delle piantine seminate nel vivaio dell’orto e da trapiantare.

La coltura del grano

Nella seconda quindicina del mese di ottobre, nel giorno prescelto se le previsioni del tempo erano favorevoli, il capoccia parlava alla famiglia riunita dopo cena per avvisare che si doveva iniziare la semina del grano. Ognuno aveva il suo compito, ma erano gli uomini a preparare i “bovi” e la “miccia”, a caricare sul “baroccio” o sul carro gli attrezzi e il grano da seme.

Nella seconda quindicina del mese di ottobre, nel giorno prescelto se le previsioni del tempo erano favorevoli, il capoccia parlava alla famiglia riunita dopo cena per avvisare che si doveva iniziare la semina del grano. Ognuno aveva il suo compito, ma erano gli uomini a preparare i “bovi” e la “miccia”, a caricare sul “baroccio” o sul carro gli attrezzi e il grano da seme.

Per tempo doveva partire chi aveva il compito si spargere il letame già pronto a mucchi nei campi.

Tutto il lavoro si faceva a mano. Con i buoi si coltrava il campo e poi si spianava la terra. Solo verso gli anni ’30 si cominciò ad usare i primi mezzi meccanizzati: la seminatrice e la falciatrice trainata dai buoi; qualche trattore per tirare il coltro e trasportare con il rimorchio attrezzi e prodotti.

Il capoccia era il seminatore. Nel braccio sinistro portava un grande cesto di vimini con il seme del grano; con la mano destra, con gesto ampio e sempre uguale lo “spagliava”. Il suo camminare era lento e regolare, il suo andamento maestoso e solenne. Tanti poeti hanno cantato il seminatore.

Ancora una passata con le “molle” per interrare il seme, poi con il “sementino”, un aratro di legno piccolo e con le ali, si aprivano i solchi e i “pontoi” nelle zone giuste del campo per assicurare lo scolo delle acque piovane.

Nasceva il grano, accestiva con i geli, si sbarbavano a mano le erbe infestanti.

A fine maggio era uno spettacolo di spighe, prima verdi e poi lentamente dorate gonfie di chicchi di grano. Ai primi di giugno si iniziava la mietitura. I mietitori tutti in fila, uomini e donne, con la falce ribattuta e affilata, ognuno con la sua “passata”, con in testa il capoccia che preparava anche i “balzi”, una manciata di steli di grano intrecciati dalla parte delle spighe, dove venivano poste le “bracciate” di grano mietuto per formare le “manne”. Alla fine di ogni passata qualche minuto di sosta per asciugare il copioso sudore della faccia, per bere un “goccio” di vino con acqua e ripassare con la “pietra” le falci. E, poi, di nuovo tutti in fila, per un’altra passata.

Quanta fatica, quanto sudore alleviati solo dalla soddisfazione per il grano che si raccoglieva ed assicurava il pane alla famiglia.

A sera le manne venivano sistemate nei “crocetti”: sedici manne, quattro per ogni lato del crocetto con le spighe rivolte verso il centro.

Prima di partire per tornare a casa un ultimo sguardo compiaciuto alla fila di crocetti disposti ben allineati nella metà del campo.

Dopo aver accudito al bestiame della stalla e fatto “pocciare” i vitelli, recitato il rosario, si cenava gustando quanto di meglio e con tanto impegno aveva preparato la massaia, compreso un bel coniglio fritto.

Dopo un paio di settimane si portavano nell’aia le manne di grano e con arte e forma apprezzabile, si ammucchiavano nei “moncelli” nella cui cima si infilava una piccola e rudimentale croce con una frasca di ulivo benedetta.

Ormai in piena estate, seguendo ogni mezzadro il proprio turno, si arrivava alla “battitura”.

La “piazzatura” del motore, della trebbiatrice e della scala, trainati in aia dai buoi era una operazione che richiedeva l’attenzione e la perizia dei macchinisti. Era seguita con attenzione e curiosità particolarmente dai ragazzi trepidanti. Era l’inizio della grande festa della “battitura”.

Il mezzo che suscitava più curiosità era il motore a fuoco. Tutto di ferro nero, lucidissimo, con un lungo camino eretto che veniva collocato sulla caldaia dopo che macchina era stata piazzata. Sbuffava fumo e vapore e una enorme puleggia muoveva il “cignone“ per far lavorare la trebbiatrice che con un rinvio di altre cinghie faceva muovere la scala.

L’aia si animava con i tanti contadini “ad opra”[2] necessari per buttare le manne dal moncello nella trebbiatrice, per tagliare con i falcetti i balzi delle manne ed avvicinarle all’”imboccatore” che le infilava nella “bocca” della trebbiatrice, operazione questa che comportava qualche rischio – seppur raro – di scivolare nel battitore con conseguente amputazione di un braccio o di una gamba. Uomini per scansare la “lolla” o il “pagliolo” operando dentro una nuvola di polvere; per creare, con bella forma, il pagliaio con la paglia scaricata ininterrottamente dalla scala; per riempire gli stai di grano e per tenere il conto per ogni staio un’intacca con un coltellino in un pezzetto di bastone ripulito; per dividere le balle di grano fra padrone e contadino e svuotarle nelle fosse preparate con rivestimento di “rocci” di paglia di segale a protezione dall’umidità[3].

Le ragazze offrivano, ogni tanto, un bicchiere di acqua o di vino, consentendo una breve sosta.

Le donne della famiglia, con altre chiamate a collaborare, preparavano il grande pranzo. Il giorno avanti veniva tirato il collo agli “oci” allevati per questa occasione. Pelati ed imbottiti, mentre si trebbiava venivano arrostiti con le patate nel forno a legna ben caldo.

Come primo piatto una scodella colma di maccheroni fatti con la sfoglia in casa, conditi anche con sugo d’ocio saporitissimo. Come secondo pezzi d’ocio arrosto con contorno di patate a volontà, il tutto divorato dai partecipanti. Naturalmente il ricco pranzo era accompagnato da tanto buon vino. Tutti seduti in una grande tavola apparecchiata nell’aia in luogo ombroso e fresco.

Lo stesso menù, ma preceduto da antipasto di salame e prosciutto, veniva servito, con riguardo, ai macchinisti in una stanza a parte.

Senza tema di smentita si può dire che era una giornata di grande festa, con tanta allegria ed una gara a chi mangiava di più, mentre qualcuno intonava stornelli e cantate a sfottere in ottava rima.

Il tutto durava il tempo necessario per iniziare un’altra battitura in una aia vicina dove nel frattempo i macchinisti avevano già accompagnato e piazzato motore, trebbiatrice e scala. Con un fischio acutissimo, il motore in pressione chiamava gli uomini per dare il via.

La battitura era davvero un grande avvenimento: per la famiglia che vedeva assicurato il pane per tutto l’anno; per la solidarietà di tutti i contadini presenti, per l’allegria più genuina e più rumorosa.

L’avvenimento può dirsi il più partecipato, come del resto confermano ancora oggi le rievocazioni fatte con quei mezzi di allora, con quel modo di vestire dei contadini e quei pranzi a base d’ocio – a pagamento – nelle sagre paesane che richiamano ogni anno di più, tanta gente.

La coltura del granturco

La “polenda” di farina gialla era l’alimento che compariva nella tavola dei contadini per tanti mesi dell’anno e, in particolare, durante l’inverno.

Il granturco per la polenta, dopo la trebbiatura delle pannocchie, veniva “stronato” nel forno ben caldo e poi portato al mulino dove una “macina”, usata solo per questa funzione, lo trasformava in polvere gialla finissima.

Nel focolare veniva fatta bollire l’acqua in un capiente paiolo di rame e la farina veniva immessa lentamente. Veniva “rumata” a lungo con un “cirnitoio” di legno finché diventava una crema morbida e senza “brucoli”. Il paiolo veniva svuotato nella “spianatoia” e cucchiaiate fumanti riempivano le scodelle che venivano condite con sugo di pomodoro e salsicce spezzate. Tutti i familiari mangiavano con gusto quel piatto succulento.

La polenta che avanzava nella spianatoia, tagliata a fette con un filo di refe, serviva per la colazione della mattina successiva. Le fette venivano abbrustolite sul treppiedi sopra la brace e condite con olio e sale.

A questo serviva sostanzialmente la coltura del granturco. Il seme che dopo la trebbiatura rimaneva nelle pannocchie che venivano spicciolate a mano dalle donne, era destinato agli animali da cortile.

A fine marzo veniva arata la terra e sistemata a solchi. Si passava in ogni solco lasciandolo a distanze molto brevi un pizzico di “guado”[4] per concime e sopra alcuni chicchi di granturco. Una volta nate si diradavano le piantine lasciando solo la migliore. La crescita era rapida e lo stelo si riempiva di lunghe foglie, finché spuntava il fiore sulla cima. Alla base di una o due foglie spuntavano le pannocchie che ben presto mettevano in vista i baffi, accelerando la maturazione.

Allora si procedeva a togliere le foglie superflue ed il fiore destinato al “segato” quotidiano dei bovini.

Completata la maturazione si raccoglievano le pannocchie e si portavano in un grande cumulo nell’aia, avendo cura di scegliere le più belle per recuperare le foglie più bianche che fasciavano il seme, da usare al bisogno per riempire il “saccone” dei numerosi letti della famiglia.

Dopo cena con una buona illuminazione prodotta dai lumi a carburo[5] si procedeva alla “sfogliatura” delle pannocchie cui partecipavano i membri della famiglia e tanti amici, in particolare i giovani. Al termine gli uomini utilizzavano le poche foglie lasciate dopo la sfogliatura per legare le pannocchie a mazzi da appendere, il mattino dopo, ad una parete dove batteva il sole che asciugava ogni residuo di umidità.

Era una occasione, quella della sfogliatura, per uno stare insieme gioioso, per scherzare, cantare fino a tarda notte.

Si diceva che cantando e recitando “quel mazzolin di fiori” nascevano innamoramenti e futuri fidanzamenti. Qualche voce maligna, metteva pure in giro il dubbio di qualche “corno” che spuntava nel buio circostante.

La coltura del tabacco

“Un me par giusto – diceva un vecchio scrollando la testa – con tutto el tabacco che se produce, per qualche tirata de pipa, l’unico vizio che m’è rimasto, debba andare all’appalto per comprare una “buetta” di trinciato forte … con quel che costa!”.

Sta di fatto che i controlli della “finanza” su tutte le operazioni della piantagione di tabacco, tabacco nero Kentucky, che dava foglie molto grandi con le quali si facevano i sigari Toscani, erano severissimi, e neanche una fogliolina doveva essere portata via di nascosto.

Con la buona stagione venivano messe a dimora le piantine che crescevano rapide e rigogliose. La prima operazione da fare era la “sbranciatura”: tutte le femminelle e le foglie minori venivano tolte e sotto l’occhio vigile del finanziere, venivano tritate con la punta delle vanghe in una buca fatta nel campo e poi coperte di terra, sotto gli occhi dolenti dei contadini.

Con quelle foglie distrutte, se ben seccate, tritate e confezionate con un bagno di vinsanto, avrebbero potuto fare un po’ di trinciato da fumare con la pipa per tutto l’anno o per una sigaretta fatta a mano in una cartina poi chiusa con una leccatina.

Le foglie di tabacco grandi e vellutate, arrivate a maturazione, inducevano un respiro di sollievo ai contadini per il pericolo scampato – a Dio piacendo – delle grandinate. Infatti solo qualche buco prodotto dai chicchi della grandine declassava quella partita di tabacco, non essendo più le foglie idonee per tramutarle nei famosi sigari “Toscani” che, com’è noto, sono da sempre realizzati con una unica foglia conciata ed arrotolata.

Prima che le foglie venissero raccolte, si procedeva alla conta da parte di due finanzieri. Uno contava le foglie, pianta per pianta, e gridava: cinque, sette, otto, sei … fino all’ultima pianta. L’altro segnava i numeri in apposito registro. Da lontano si sentiva la voce stentorea che urlava i numeri. Alla fine dell’operazione si veniva a conoscere il numero esatto delle foglie da cogliere ed i contadini potevano cominciare a raccoglierle. Le coglievano e le distendevano con cura nel carro e poi le portavano nell’aia accanto alla tabaccaia.

Cucite a due a due le ponevano a cavallo di lunghe pertiche che una volta riempite venivano collocate, partendo dall’alto, nella complessa intelaiatura che riempiva la tabaccaia stessa.

Terminata l’operazione e sistemate tutte le foglie raccolte, nel centro della tabaccaia veniva acceso un grande fuoco con pezzi di quercia. Il fuoco era controllato spesso per assicurare una lenta e regolare combustione lasciandolo ardere per un paio di giorni, finché le foglie non fossero essiccate e prendessero il colore giusto: il color tabacco.

Lasciate raffreddare per il tempo necessario, venivano legate a mazzi: in ogni mazzo il numero di foglie era prefissato. Infine venivano conferite al monopolio e lì pesate.

A distanza di qualche mese, terminata la stagione del tabacco, il monopolio pagava al padrone il prezzo stabilito al chilogrammo sul prodotto conferito. L’incasso, per la metà spettava al mezzadro. In parte veniva consegnato ed in parte scritto a credito nel registro dei saldi colonici a fine anno.

Il prezzo a chilogrammo non sempre appagava il contadino, ma in ogni caso l’incasso che ne veniva costituiva una buona risorsa per le necessità della famiglia, tanto che l’occasione era da festeggiare con la “benedica”, una cena che riuniva la famiglia con i parenti, in particolare quelli che nel bisogno davano una mano.

Va detto, a questo punto, che il saldo colonico annuale era, indubbiamente, il patto più importante del contratto di mezzadria. I conti delle spese, degli incassi provenienti dalla vendita dei prodotti, degli animali, erano tenuti dal padrone. Venivano chiusi il 31 dicembre di ogni anno, ed in base alla loro chiusura, firmata dalle parti, veniva definito il saldo e il padrone pagava il mezzadro quanto gli spettava pari al 50% del guadagno.

Era, purtroppo, questa la conclusione che rendeva esplicita la differenza tra i proprietari delle fattorie che agivano con rettitudine, rispettando i propri mezzadri, e quelli che usavano come ricatto il loro potere sulle famiglie coloniche, non rispettavano il patto rimandando, in alcuni casi addirittura di qualche anno, i saldi, non dando neanche spiegazioni esplicite sulle spese.

I mezzadri subivano la prepotenza, non difesi da alcuna legge esplicitamente, non in grado per il costo legale della contesa, di adire ad un eventuale ricorso al tribunale. Non potevano dunque disporre del proprio guadagno conquistato con durissimo lavoro, per i bisogni della famiglia.

Il risentimento contro il padrone, da parte di quelli che rifiutavano un atteggiamento servile, era un elemento che inquinava ogni rapporto e spesso spingeva il mezzadro, negli anni che seguirono la fine della prima guerra mondiale, ad approcci anche politici con i “rossi”, a fronte di manifestazioni evidenti di sostegno dato a questi proprietari dalla destra più reazionaria e, successivamente, dalla mancata tutela da parte el partito fascista.

Si aggiunga che questi stessi mezzadri vivevano in case vecchissime e spesso mal ridotte, prive di ogni servizio igienico, sulle quali il proprietario faceva mancare ogni intervento, se non altro per l’ordinaria ed indispensabile manutenzione.

Si può anche dire che in questo contesto nasceva il mito della ‘Toscana rossa’ sublimando gli scontri spesso cruenti negli anni ’20 e’21 fra squadre di “rossi” e squadre di “neri”.

*

|

Socio del Club |

Alcune immagini dei tempi passati

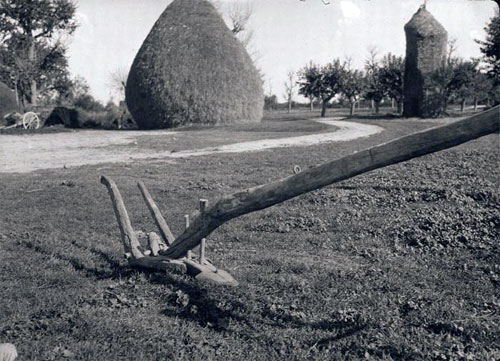

Aratro di legno |

Erpice di legno |

|

prepara il terreno per la semina |

Trebbia trainata dai buoi si sposta di podere in podere |

Battitura del grano; dalla trebbiatrice (in questo caso trainata da un trattore a cingoli),

da una parte uscivano i chicchi e dall’altra la paglia e la pula

|

Gli artisti dei pagliaiPrimo piano di una vecchia trebbia |

|

Macchina per la accolta delle pannocchie Concimazione delle pianticelle di granturco |

|

Le pannocchie ad asciugare La sfogliatura, occasione di piacevoli chiacchiere |

|

Finalmente si ruma la polenta! Macchina per macinare il granturco |

|

Le piante sono mature Semi di tabacco |

Cernita delle foglie di tabacco |

essiccazione |

- la 1ᵃ e la 2ᵃ parte sono state pubblicate rispettivamente nei Bollettini n. 105 e 107 ↑

- A opra: ogni contadino dava la sua opera, che poi veniva restituita al momento della sua battitura. ↑

- La fossa era una specie di pozzo, largo e capiente, in muratura rastremato in alto lasciando un’apertura larga dove passasse agevolmente un uomo. L’entrata era coperta con un chiusino di pietra. Non esistevano centri di raccolta e silos. Quindi la fossa era un contenitore di grano ermeticamente chiuso a protezione dalla “tonghiatura”. Il tonghio era un piccolo animaletto a forma di moscerino di rapidissima moltiplicazione che forava e svuotava i chicchi di grano. ↑

- Guano – detto guado – un concime a base di fosfato ed azoto proveniente da escrementi di uccelli marini portato in Italia dai grandi giacimenti del litorale sudamericano del Pacifico ↑

- Carburo di calcio che, bagnato con acqua, produce acetilene altamente infiammabile. ↑